저장소

크림 전쟁 본문

※ 대충 생략해서 썻기에

약간의 누락이나 오류가 있을 수 있음

1. 동유럽의 상황

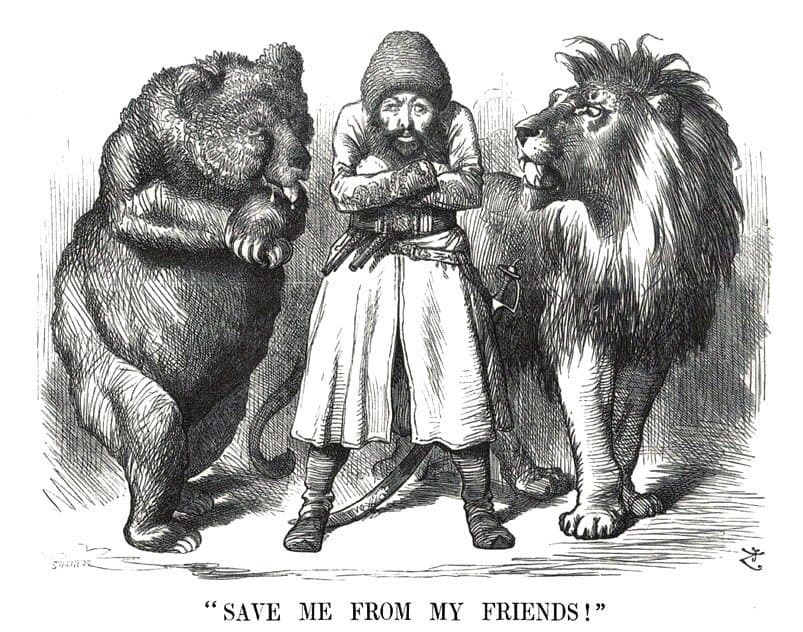

저번에 소개했던 그리스 독립 전쟁을 보면 알 수 있듯이

오스만 제국은 영국, 러시아, 프랑스에게 뚜들겨 맞으며

점차 쇠퇴하고 있다는 면모를 보여주고 있었다

더군다나 이집트가 오스만과 전쟁을 벌여가면서

마침내 독립을 성취해낸다

(제1차 오스만-이집트 전쟁)

6년 뒤에

오스만이 멸망할 것 같아 보이자

그제서야 영국, 오스트리아, 프로이센이 구해주는데

(제2차 이집트-오스만 전쟁)

이 3국이 도와준 이유는 오스만이 망하면

모 나라가 동유럽의 균형을 깨뜨릴 것 같아서였다

그게 누구냐고?

바로 러시아였다

러시아는 18세기 초

표트르 1세 이후 따뜻한 남쪽의 항구를 확보하기 위해

끊임없이 남쪽을 향한 확장을 벌인다

이런 움직임에 가장 큰 우려를 벌인 나라는

오스만이 아니라 바로 영국이였다

영국은 러시아가 팽창을 지속할 수록

스칸다니비아나 자신의 인도에 접근하는 것을 걱정했고

러시아의 확장을 막을 완충지대가 있길 원했는데

이전에 아프간을 침공한 것도 그 중 하나였다

육상으로는 어찌어찌 막았다면

남은 것은 해상인데

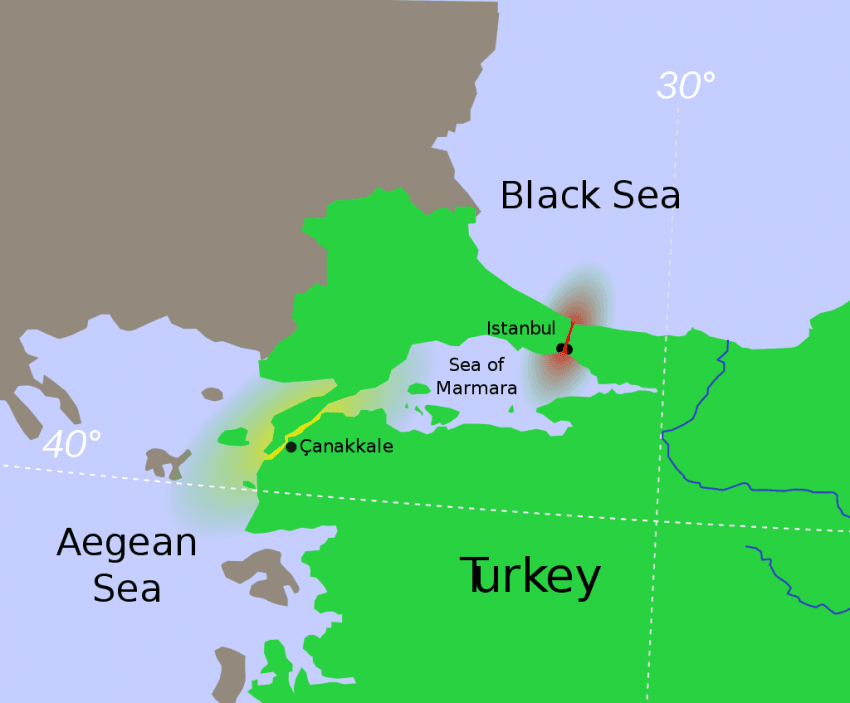

다르다넬스와 보스포루스 해협의 통제권을

오스만 제국의 것으로 공인한다는 조약을

오스트리아, 프랑스, 프로이센을 끌어들여 체결시킨다

(런던 해협 조약)

러시아 해군은 이렇게 고립된 듯 싶었으나...

2. 동유럽의 화약고

나폴레옹 3세는 자신의 위엄을 회복시킬 야심으로

오스만 제국에 기독교의 성지(이스라엘, 팔레스타인)의 지배권을 요구한다

문제는 그곳은 정교회의 성지이기도 했던 것

정교회의 수호자를 자처하고 있던

니콜라이 1세는 극렬히 반발하면서

슬슬 프랑스와도 대립각을 세우기 시작한다

러시아의 외무장관 카를 데셀로네는

오스만과의 전쟁을 하더라도

필사적으로 영프 연합과의 전쟁을 막으려고 했지만

이미 척을 지고 있던 영국

노골적으로 도발하는 프랑스였기에

아무런 소득도 거두지 못했다

러시아는 외교전이 실패한 것을 깨닫고

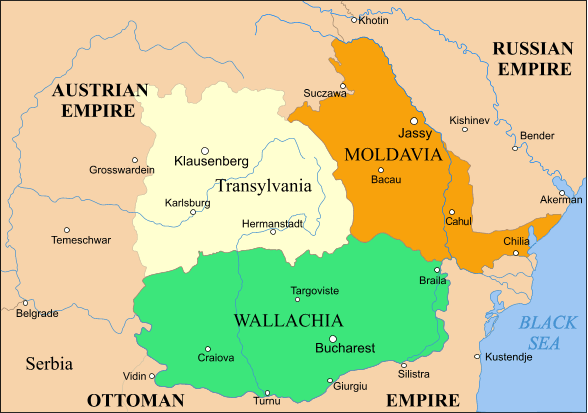

오스만이 통제하던 몰다비아와 왈라키아로 군대를 보냈고

(웃긴건 출병한 8만명 중에 절반 이상이 질병으로 사망한다

그 만큼 러시아의 군 수준이 열약한 상황이였다는 것)

영국과 프랑스는 러시아를 견제하기 위해

다르다넬스 해협을 향해 함대를 보낸다

러시아가 이런 군사 행동을 벌인 이유는

오스트리아가 자신들만큼은 지지할거라고 믿었기 때문이다

1848 혁명 당시

헝가리에서 혁명이 터졌을 때

오스트리아를 위기에서 구해줬기 때문이였다

하지만 나폴레옹 3세의 오랜 이간질 덕분인지

오스트리아는 당장 철수하라는 말만 내놓을 뿐이였고

점점 사태는 고조되어 간다

1853년 11월 30일

도나우 강 근처의 병력들을 지원하기 위한 함대가

러시아의 함대와 맞딱뜨렸고

오스만 해군이 개발살나는 사건이 벌어진다

(시노프 해전)

그리고 1854년 3월 28일

러시아가 영불의 최후통첩을 무시하자

연합국 또한 러시아에 전쟁을 선포한다

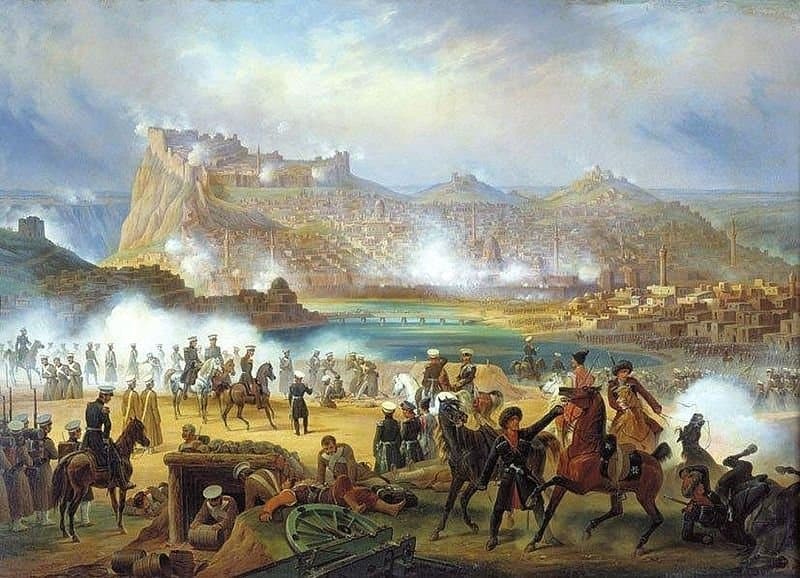

3. 전쟁

러시아가 유럽 강대국에 비해

군이 열약한 상황이였던 것은 사실이지만

문제는 오스만군이 더 부실했다는 것이였다

오스만 제국은 러시아를 향한 진군을 개시했으나

러시아군 앞에서 무참히 갈려나갈 뿐이였다

1854년 7월

오스트리아가 30만 병력을 국경에 집결시키자

러시아군은 할 수 없이 철수를 시작했다

사실 러시아가 도나우 강 근처로 진군한 이유는

세르비아와 불가리아인이 자신들에 자극을 받아

오스만 군을 향한 반란을 시작해 주길 바란 것이였다

하지만 아무 일도 일어나지 않았다

도나우 강에서 철수했기에

전쟁은 여기서 멈췄을 수도 있겠지만

영프가 전쟁 한답시고 올려놓은 전쟁 지지도는

도무지 줄어들 기색을 보이지 않았다

1854년 9월

연합군은 크림 반도에 상륙

우월한 화력을 선보이며 러시아군을 후퇴시킨다

(알마 전투)

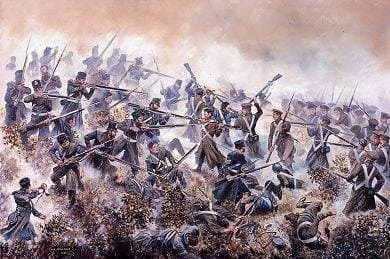

1854년 10월

역사상 병신같은 전투 중 하나로 뽑히는

발라클라바 전투가 벌어진다

이게 대강 뭔 사건이냐면

지휘부가 쓸데없이 고퀼리티로 명령을 해버리는데

전쟁이란게 중간에 상황이 바뀌는 것이 당연한데도

그 아래 지휘관들이 자신들도 이상하다고 생각함에도 불구하고

곧이곧대로 명령대로 돌격을 해버린 사건이다

1854년 11월

발라클라바 전투로도

연합군은 아직 우세를 점하고 있었고

러시아군은 3배나 되는 군대를 움직이며

세바스토폴의 포위를 뚫기 위해 공세를 가하지만

연합군 대포에 뚜드려맞고 후퇴할 뿐이였다

(인케르만 전투)

1855년 3월 2일

니콜라이 1세가 폐렴으로 세상을 떠나자

러시아군은 사기가 현저하게 저하되었고

1855년 9월 11일

포격으로 매일 3천명이 죽어나갔기에

러시아군은 세바스토폴을 지키는 것을 포기한다

(세바스토폴 공성전)

1856년 초

남부 지방의 봉쇄가 성공한 연합군은

곧장 발트해로 이동한 다음

수도 상트페테르부르크에 2만발의 포탄을 쏟아부으며

러시아의 전쟁 수행 의지를 좌절시키도록 이끌었다

이미 러시아의 경제는 파탄 직전이였고

더 이상 전쟁을 이끌어 나갈 것 같진 않아보였다

4. 그 후

1856년 3월 30일

흑해가 중립 영토가 되고

어떤 군함이든 해안 요새든 철거하는

파리 조약이 체결되었다

당사국에는 샤르데나도 포함되었는데

이탈리아 통일을 위한 외교적인 노력을 위해

1만여명의 병력을 파병했기 때문이였다

(놀랍게도 오스만군보다 더 잘싸웠다!)

러시아의 패배는

러시아가 오스만처럼 병신같음을 증명하게 되었고

니콜라이 1세의 뒤를 이은

알렉산드르 2세는 러시아의 개혁을 위해 노력하게 된다

은혜를 원수로 갚은

오스트리아는 나중에 그 대가를 치르는데

샤르데나를 롬바르디아에게 빼앗겼을 뿐만 아니라

프로이센이 통일에 다다르는데도

러시아는 오스트리아를 위해 아무것도 해주지 않는다

그리고 오스트리아는 독일의 셔틀로...

러시아와 오스만의 분쟁은 이게 끝이 아니라

1877년에 다시 전쟁이 벌어지는데

이번에는 처절하게 깨부수며

지난날의 복수를 이루는데 성공한다

발칸 민족주의의 발흥 또한

1차 대전 직전까지 오스만을 두고두고 괴롭힌다

또한 이 전쟁에서

의료적인 문제가 지적되었는데

사망자의 대다수는 전투로 인한 것이 아니라

발진, 장티푸스, 콜레라, 이질 같은 병으로 인한 것이 많았다

플로렌스 나이팅게일은 크림 전쟁에서

병사들을 치료하면서 위생 개선이 시급함을 깨달았고

그녀는 죽을 때까지 현대 의학에 많은 개혁을 일궈낸다

몇년 후

또 다른 대륙에서

엄청난 규모의 내전이 발발하는데...?